🔥Back on track / n°20

Il est là, le 20e numéro ! L'été et pas mal de changements dont je vous reparlerai sont passés par là. Pas mal de bon sens ce mois-ci avec un retour sur les JO et des installations fabuleuses, du low tech, des civilisations disparues, des Norvégiens et ... le cap du gouvernement ! 🟦⬜🟥

Avant toute chose, merci à vous toutes et tous qui me lisez ! Comme d’habitude, partage, réactions, commentaires, coucous sont les bienvenus ! Si ce numéro vous a plu, n’hésitez pas à la faire suivre à 1, 2, 5 contacts 😊🙏

1. Plus beaux, plus propres, plus démontables✊

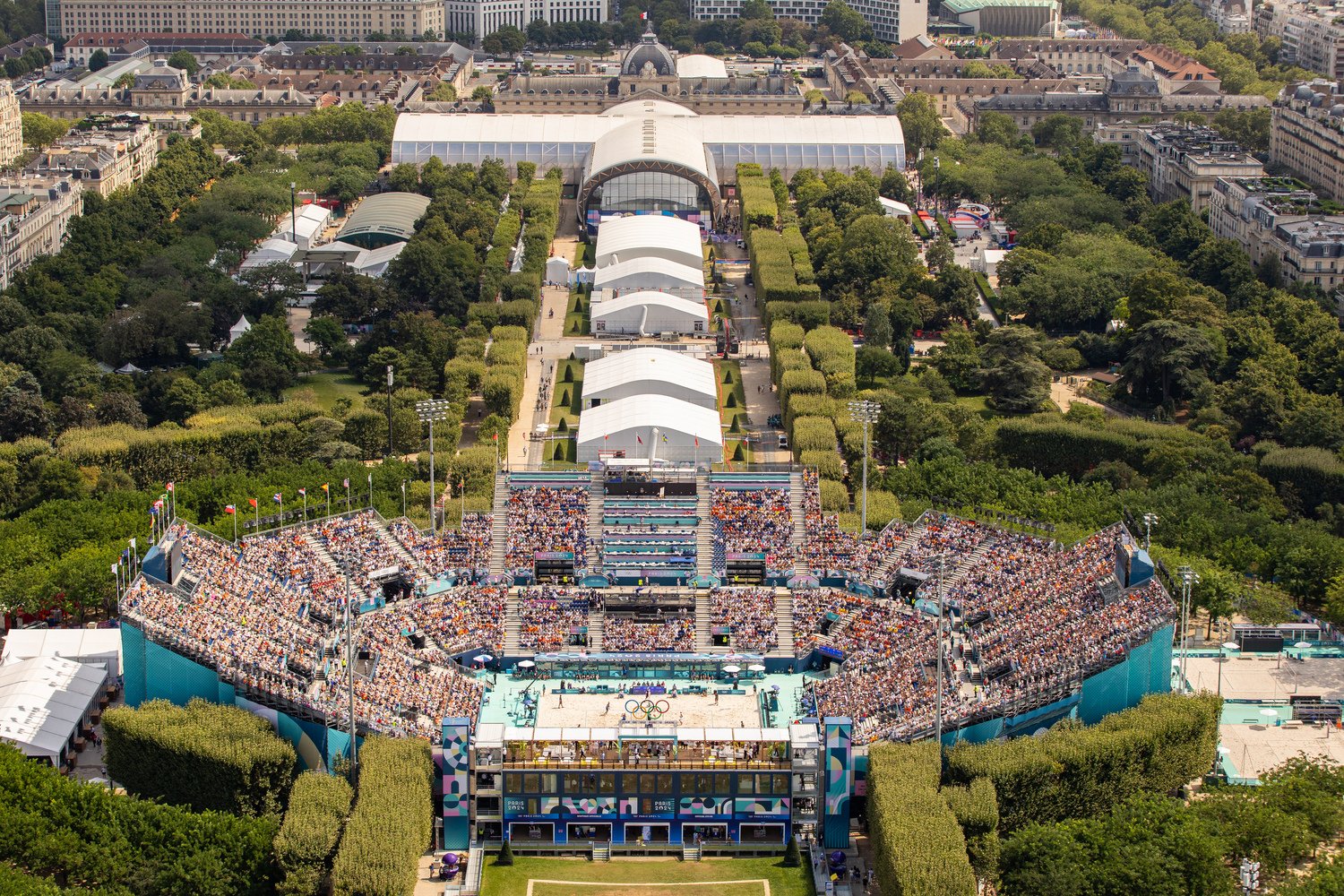

C’était beau, c’était grandiose, on a vibré, on a hurlé, on a fêté ! Bref, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont déjà loin (comme vos dernières vacances) mais au-delà de l’événement, ce fut un très bel exemple de sobriété constructive.

Les installations temporaires des JO illustrent parfaitement l'objectif de réduction des nouvelles constructions mais aussi le réemploi . 95 % des infrastructures olympiques étaient des sites existants ou temporaires, avec uniquement 3 nouveaux sites (le centre aquatique, le village olympique et le village des médias). Les structures temporaires, érigées principalement dans des sites emblématiques de Paris, tels que la place de la Concorde et les abords de la Tour Eiffel, avaient été conçues pour être démontées rapidement après les JO et notamment permettre une nouvelle configuration pour les JOP (oui, désormais je mets des acronymes partout). Elles ont été au RDV pour de superbes images.

En charge de ces installations, la Solideo (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques) a aussi utilisé le recours limités à ces installations nouvelles (réalisées à 70% par GL events pour les provisoires) pour répondre au timing séré. Désigné en 2017, il ne fallait pas trainer ! Il a fallu tout de même permettre une grosse accélération des délais des autorisations, chose rendue possible par des textes de loi adhoc. Quand on veut, on peut ! Et le texte prévoyait d’ores et déjà une phase “héritage” pour permettre la réutilisation des installations nouvelles construites. A suivre dans les faits si depuis, tous les logements ont trouvé preneurs.

Ce qu’on en retient : si bien sûr, quelques polémiques ont écorné l’image d’ensemble des réalisations pour les JO. Mais celles-ci marquent un tournant dans la manière d’aborder l'organisation des grands événements, sportifs ou non, tout en minimisant l'impact environnemental et en valorisant le patrimoine local.

Crédit : Sarah Meysonnier

Crédit : Sarah Meysonnier

2. Un cap, un cadre, des espoirs

Le 1er octobre 2024, Michel Barnier, Premier ministre, a marqué son discours de politique générale en insistant sur deux épées de Damoclès : la dette budgétaire et la dette écologique. Le logement est au croisement de ces enjeux. Le 9 octobre, c’était au tour du ministre du budget de présenter sa feuille de route, laquelle est débattue à l’Assemblée au moment où j’écrie ces lignes. Entre les priorités de rénovation énergétique et les besoins de logement accessibles, l'immobilier occupe une place centrale dans les réformes à venir.

D’abord, sur le logement, 2 annonces qui ont retenu l’attention des producteurs de logements (comme la FFB) : l'extension du Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour faciliter l'accession à la propriété, particulièrement pour les primo-accédants, mais également l’assouplissement de la ZAN (Zéro artificialisation nette), pour, a priori, libérer du foncier constructible. Pas sûr que cela suffise quand on lit le titre éloquent du rapport de la Cour des comptes sur la délivrance des permis de construire : “Un parcours complexe dans un cadre instable”. Tout un programme !

Le Premier ministre a insisté sur la rénovation thermique des bâtiments et la simplification des démarches pour les ménages. Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) sera révisé pour faciliter la mise en conformité des logements et lutter contre les « passoires thermiques ». Michel Barnier a également insisté sur le rôle exemplaire de l'État, en tant que principal propriétaire foncier, dans la réduction de la consommation énergétique.

3e point de ces discours d’ailleurs : la fonction immobilière doit être restructurée pour être renforcée. Nous en avions déjà parlé ici, l’objectif est de simplifier et donc de rendre plus efficiente l’action publique. Le challenge est très clair dans le PLF 2025 :

S’adapter aux besoins des agents et à leurs nouvelles modalités de travail, tout en visant une optimisation des coûts et une rationalisation des implantations des services de l’État.

Ce qu’on en retient : l’Etat mesure pleinement que l’empreinte immobilière de son parc mais aussi de ses habitants est un enjeu majeur à la double conséquence financière et écologique. Le secteur (enfin pas tout le secteur …) attend désormais la traduction légale ou opérationnelle de ce plan.

Crédit : Wondernorway

Crédit : Wondernorway

3. Torvtik et Torvtak

Une des raisons qui a conduit à ce retard non excusable de parution d’Offmarket est un road trip norvégien. Vous me direz (et vous aurez raison) qu’on s’en moque un peu … mais un détail architectural frappe quand on traverse les stations de moyennes montagnes du sud du pays : les toitures végétalisées quasi omniprésentes.

Le toit de gazon, ou «torvtak», est utilisé pour couvrir les maisons en Norvège depuis au moins 500 avant JC et était constitué à l’origine de planches d'écorce de bouleau recouverte de tourbe ou de gazon, sur lesquels poussaient de l'herbe, des fleurs et d'autres choses. Une illustration de Bergen datant d'environ 1580 montrait des moutons paissant sur les toits de gazon de la ville.

Ce système offre bien évidemment une isolation thermique naturelle (fraicheur, stockage d’humidité), et la végétation permet une meilleure gestion des eaux pluviales en les absorbant avant qu’elles ne s’écoulent. Il était à l’origine fortement répandu mais aux XVIIe et XVIIIe siècles, les toits verts sont progressivement tombés en disgrâce à mesure que les bâtiments publics et les familles riches ont commencé à utiliser des tuiles et des ardoises.

Après 1950, les toits végétalisés devinrent un critère important pour la classification des maisons comme monuments culturels, et un choix populaire pour les chalets de montagne. Aujourd'hui, ces toits sont toujours prisés, même pour les nouvelles constructions en ville, pour leurs avantages esthétiques, pratiques et économiques.

Ce qu’on en retient : là où souvent on oppose aux toitures végétales des risques d’étanchéité, de maintenance, voire de coût, les Norvégiens semblent avoir trouvé des solutions. Cela étant, à voir le nombre de matériaux devant être mis en œuvre, le concept frugal d’origine est mis à mal !

Crédit : la page Wikipédia EN NORVEGIEN sur les toits végétalisés !

Crédit : la page Wikipédia EN NORVEGIEN sur les toits végétalisés !

Crédit : Martin Etienne

Crédit : Martin Etienne

4. Le low tech urbain, guide pratique

...